Luciano Canfora intervistato da Repubblica

Di seguito, l’intervista rilasciata, ieri, dal nostro Luciano Canfora ad Antonio Gnoli di la Repubblica.

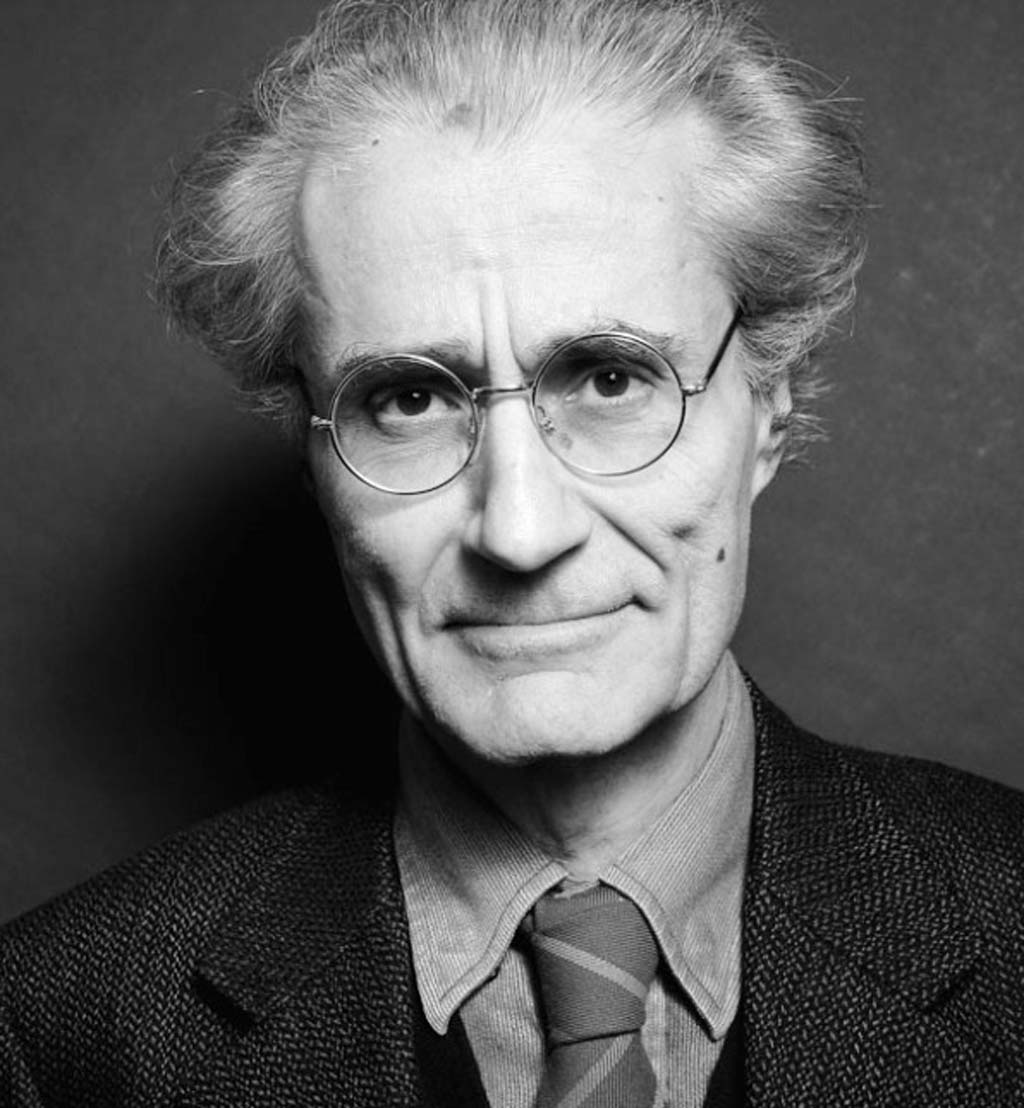

Guardando Luciano Canfora viene voglia di evocare un intellettuale del primo Novecento. La pettinatura all’indietro, gli occhiali tondi e leggeri, il volto scarno, l’abito serio e inappuntabile nei colori inclini al tabacco, ne fanno una figura lievemente retrò. Come restituita da un tempo sobrio e militante. Il professore ha da poco compiuto settant’anni. È uno dei grandi storici italiani che il mondo ci invidia.Come nasce la sua voglia di fare lo storico? «Alla base delle mie scelte ci sono fatti politici che fecero epoca: il 1956, innanzitutto. Poi il 1958 e il 1960. Nel ’56 facevo il ginnasio quando ci fu la rivolta Ungherese poi repressa dall’Unione Sovietica. Provenivo da una famiglia molto impegnata politicamente ed è comprensibile il trauma che ci investì. Il problema era riuscire a spiegare qualcosa di inaudito. E a distanza di anni continuo sempre più a pensare che il 1956 sia stato l’anno epocale della nostra storia». Fu l’anno della grande nevicata. «Memorabile anche in quello. Chiusero le scuole a Bari». In un certo senso chiuse anche il movimento comunista internazionale. «Oggi è una banalità dirlo. Ma in quell’anno cominciò a decadere. Certo, in seguito ci sono stati periodi di smagliante ripresa. Ma se si guarda in profondità quella data stabilisce un punto di non ritorno». E lei capì in quel momento che avrebbe fatto lo storico? «Capii che la storia è un affare serio e affascinante». Quando dice di provenire da una famiglia impegnata cosa intende? «Mio padre insegnava storia e filosofia in un liceo. Aveva fatto parte di Giustizia e Libertà. Il circolo formatosi intorno a Laterza aveva come punti di riferimento Croce, De Martino, Calogero. Poi, alla fine degli anni Quaranta, approdò nel Pci. C’era l’entusiasmo per un mondo che immaginavamo diverso. E il 1956 scosse alle radici questa convinzione. Mi impressionò la frase di uno che a scuola mi disse: “vi metteremo fuorilegge”». Le altre due date da lei scelte sono il 1958 e il 1960. Perché? «Il 1958 è la Francia: il colpo di Stato di De Gaulle per me concomitante con il colpo di stato ateniese del 411». Un salto di millenni. «È vero, ma lo sguardo sulla storia antica con un occhio al presente, e non per una passione antiquaria, si è venuto formando allora. Lì nacque il gusto di trasformare quella passione in ricerca. E poi, sì, il 1960. Anch’esso nella nostra storia è stato un anno di cesura». Il governo Tambroni. «Certo, poi gli scioperi in tutta Italia, i morti, l’aggressione ai parlamentari, i missini nell’area di governo. Ed erano passati solo 15 anni dalla fine della guerra civile». Lei tende a politicizzare i ricordi. Ma chi sono stati i suoi maestri? «Figure tra loro diverse: Ettore Lepore, storico del mondo antico, ci mise subito in contatto con la storiografia più avanzata, soprattutto anglosassone; Carlo Ferdinando Russo, filologo scaltro che ha svecchiato il nostro ambiente; Ambrogio Donini che insegnava Storia del Cristianesimo e ci faceva leggere i testi in lingua greca; Gabriele Pepe medievista e Pasquale Villani professore di storia moderna. C’era anche un bell’insegnamento di ebraico con un certo padre Penna che io frequentai perché il mio lavoro di tesi riguardava il mondo siriaco e il sostrato semitico». Tutto all’Università di Bari? «Mi sono laureato lì e poi ho presentato una domanda di perfezionamento alla Normale di Pisa. Ho frequentato per un certo tempo, ma poi preferii fare un’esperienza in Francia». Come grande storico a Pisa c’era Delio Cantimori. «Non insegnava più. Morì nel 1966. Prosatore notevolissimo». Anche lui traumatizzato dal ’56. «Uscì dal Pci in silenzio nel 1957. Effettivamente una scelta anche per lui traumatica. Penso allo slancio ortodosso con cui prima che finisse la guerra entrò nelle formazioni clandestine. Recepì in pieno lo sfondo staliniano e zdanoviano, quasi come una prosecuzione della precedente esperienza mutata di segno». Allude alla sua passata esperienza nel fascismo? «Il discorso meriterebbe una maggiore profondità. C’è quella famosa pagina in cui Cantimori definisce il fascismo come la balena di Moby Dick, dove dentro c’era di tutto». Sta di fatto che molti intellettuali passarono dal fascismo al comunismo senza neanche porsi il problema di una scelta liberale. «Non che la vedessero meno. Erano freschi dell’esperienza del fallimento del parlamentarismo liberale, che tra l’Otto e il Novecento è senso comune». Gobetti non segue quel percorso. «Ma sono proprio certi ambienti liberali, con Luigi Einaudi in testa, a considerarlo uno scrittore eversivo». Lei non mette il Sessantotto tra le date fondamentali. Perché? «È un po’ controcorrente dimenticarsela, perché si è fatta tantissima retorica. Quando la cosiddetta rivoluzione italiana esplose facevo il professore di papirologia e non ero disposto a inneggiare acriticamente. Da noi il Sessantotto è stato soprattutto il frutto di una crisi generazionale. Ma se si guarda al contenuto concettuale penso, che al di là di una parvenza di ritorno al comunismo delle origini, sia stata una rivoluzione di tipo libertario». Dal libertario al libertino: c’è chi ha visto nel ’68 l’anticipazione del berlusconismo. «Non è del tutto sbagliato. Il fare quello che si vuole è una formula onnivora. Anche nella democrazia ateniese quando si voleva incutere a un politico un certo timore si diceva: “qui si cerca di impedire al popolo di fare quello che vuole”. Allora, non voglio dire che il berlusconismo sia l’erede del ’68. Tuttavia si può maliziosamente affermare che una élite sessantottesca è confluita nel craxismo e Craxi fu il padre di Berlusconi. Dopo di che gli storici futuri faranno le debite analisi». Lei è un antichista con la passione per il contemporaneo. Come coniuga le due estremità? «C’è una ragione in fondo crociana, per cui la storia è sempre contemporanea. Siamo mossi da domande attuali. Non accade, se non per il gusto dell’erudizione fine a se stessa, che si vada alla ricerca del passato per il passato». Per lei qual è il gesto più importante di uno storico? «L’interesse per il testo. Il punto di partenza di tutti i miei lavori è sempre un testo: una fonte antica, un documento, una lettera». È l’atteggiamento di un filologo, ma anche indiziario? «La parola indizio in greco si dice semeion. Tucidide l’adopera per spiegare come si è accostato a un passato non vicinissimo. Il parallelo è con la medicina ippocratica, ma soprattutto con il processo giudiziario: il processo attico che Tucidide ha visto centinaia di volte diventa per lui un piccolo modello di ricerca storica». Lo storico alla stregua di un commissario di polizia? «Di solito è così che viene colpevolizzato. Ma la ricerca non è del colpevole ma di una strada che porti alla verità». Non ha l’impressione che vero e falso oggi tendano a confondersi? «Anche il falso è un fatto storico. Tutta la produzione, dall’antichità a oggi, è un intreccio continuo di falso e di vero. Tutta l’arte greca che ci arriva attraverso le copie romane che cos’è? È vera e falsa insieme». Diverso però è accertare il modo in cui un falso agisce nella storia altro è annullare la distanza tra falso e vero, come farà il post-moderno.«Se trasformiamo la storiografia in pura e semplice narrazione alla fine qualcuno dirà che l’Olocausto non c’è mai stato. Il compito dello storico è cercare la verità, non smarrirla». È sempre la verità di un testo. «Kissinger, nel suo celebre libro sugli anni alla Casa Bianca, dice che nella storia contemporanea ci sono milioni di documenti e che bisognerebbe bruciarne la gran parte perché quelli veri o plausibilmente veri sono pochi. La massa sterminata di documentazione può essere la via maestra per nascondere la verità. Però non possiamo dire che sia irraggiungibile. Sarebbe un’abdicazione morale». Lo storico deve avere un’etica? «Deve credere in quello che fa. Poi arriverà qualcun altro che lo confuterà». Vedo che le piacciono i pensatori forti: Tucidide, Kissinger… «Non farei questo mestiere se non sentissi certe pulsioni». Tra gli argomenti che predilige nella ricerca ci sono i temi del potere e della democrazia. «La parola democrazia contiene la parola potere. E nella sua genesi greca è tutt’altro che rasserenante. È fondamentale comprendere cosa c’è dietro certe parole. Qual è il potere effettivo che si nasconde nell’autorappresentazione». Lei ha scritto una quantità enorme di libri. «È un difetto?». No, ma la scrittura quale ansia colma? «Non è un’ansia. La ricerca non finisce, prende corpo allargandosi e poi diventa libro. Mi permetto di osservare autocriticamente che le cose più interessanti sono quelle che ancora non ho scritto». Lei si è spesso trovato a polemizzare con altri storici. Cosa prova quando è nel mezzo di una battaglia filologica? «Direi soprattutto un divertimento intellettuale. Perché nel corso di una polemica uno potrebbe anche cambiare parere». Le è mai accaduto di ammettere di aver sbagliato? «A volte, come nella faccenda dell’incendio del Reichstag, avrei dovuto essere più cauto». L’impressione che si ricava è che tutto ciò che fa è funzionale al suo lavoro di storico. «Mi prendo raramente delle pause. Però leggo anche fuori dai miei interessi di storico». Cosa in particolare? «Mi piace la grande narrativa dei russi e dei francesi. Ma il mio libro in assoluto prediletto è il Don Chisciotte. Scritto tra l’altro da un uomo infelicissimo». Le capita di sentirsi infelice? «Come a gran parte dell’umanità». E in che modo l’affronta? «Con la terapia intellettuale che è suscitatrice di grandi energie. In fondo, Gramsci fuori dal carcere non avrebbe scritto i suoi Quaderni». Esclude l’introspezione? «Quale delle tante?». L’intervento della psicoanalisi? «È al di sopra delle mie possibilità intellettuali. E poi penso che i più efficaci psicoanalisti siano i preti nel confessionale. Una ragione in più per starne lontano». Le capita di rilassarsi, magari andando a un cinema? «Vado al cinema molto meno che in passato. Il tempo è poco e c’è l’ansia di perderlo». Cosa farà una volta lasciata l’università? «La questione ha due facce. Da un lato vivrò la cosa come un impoverimento. L’insegnamento è indispensabile per capire dove uno ha sbagliato. Dall’altro mi illuderò di poter scrivere tutto quello che fino a questo momento non ho potuto fare».